不同車型與年份如何改變市場定價

了解不同車型與年份對二手車市場定價的影響,能幫助買賣雙方在估價與交易時做出更客觀的判斷。本文從車型定位、年份與折舊、里程與車況、維護紀錄與文件、以及市場供需與檢測流程等面向,逐一說明影響二手車價值的主要因素,並提供實務檢查要點與評估邏輯,適合消費者與業界從業者在交易前作為參考。本文以中立且務實的角度撰寫,重視透明度與風險控管。

二手車的市場定價不像新車那樣有固定牌價,而是由多項可量化與不可量化的因素共同決定。車型決定了目標族群與使用情境,年份反映車輛的技術世代與剩餘壽命;除此之外,里程、實際車況、保養與維修紀錄,以及當地市場的需求與供給情況,都會大幅影響成交價格。若只以單一指標判斷,往往會低估或高估車價,造成交易風險。以下分節說明各項關鍵要素,以及在估價或購買時可採取的檢查方法與評估思路,幫助讀者在不同車型與年份之間比較時,掌握更完整的判斷依據。

車型如何左右買賣需求與價格?

車型(例如轎車、休旅車、掀背車或商用車)反映了使用目的與潛在買家輪廓。家庭用車通常重視空間、安全與舒適性,而通勤車更看重油耗與操控經驗。某些車型在特定地區或時期特別受歡迎,導致二手價較穩定;相反地,供過於求的車型則常被壓價。評估時應了解該車型在當地市場的保有量、售後維修網絡以及替代車款的現況,這些都會直接影響可達成的售價範圍。

年份與折舊:時間如何改變剩餘價值?

車輛年份與折舊速度密切相關。一般而言,車齡越小、折舊越低;新車在頭幾年價值下降速度最快,之後變緩。但年份的影響還包括是否為改款期、是否引入重要安全或性能升級,以及該年款是否出現品質或召回問題。某些年款因耐用性或口碑良好,反而有較佳保值率;評估時應參考同款不同年份的歷史成交價及買家評價,結合車齡曲線做合理調整。

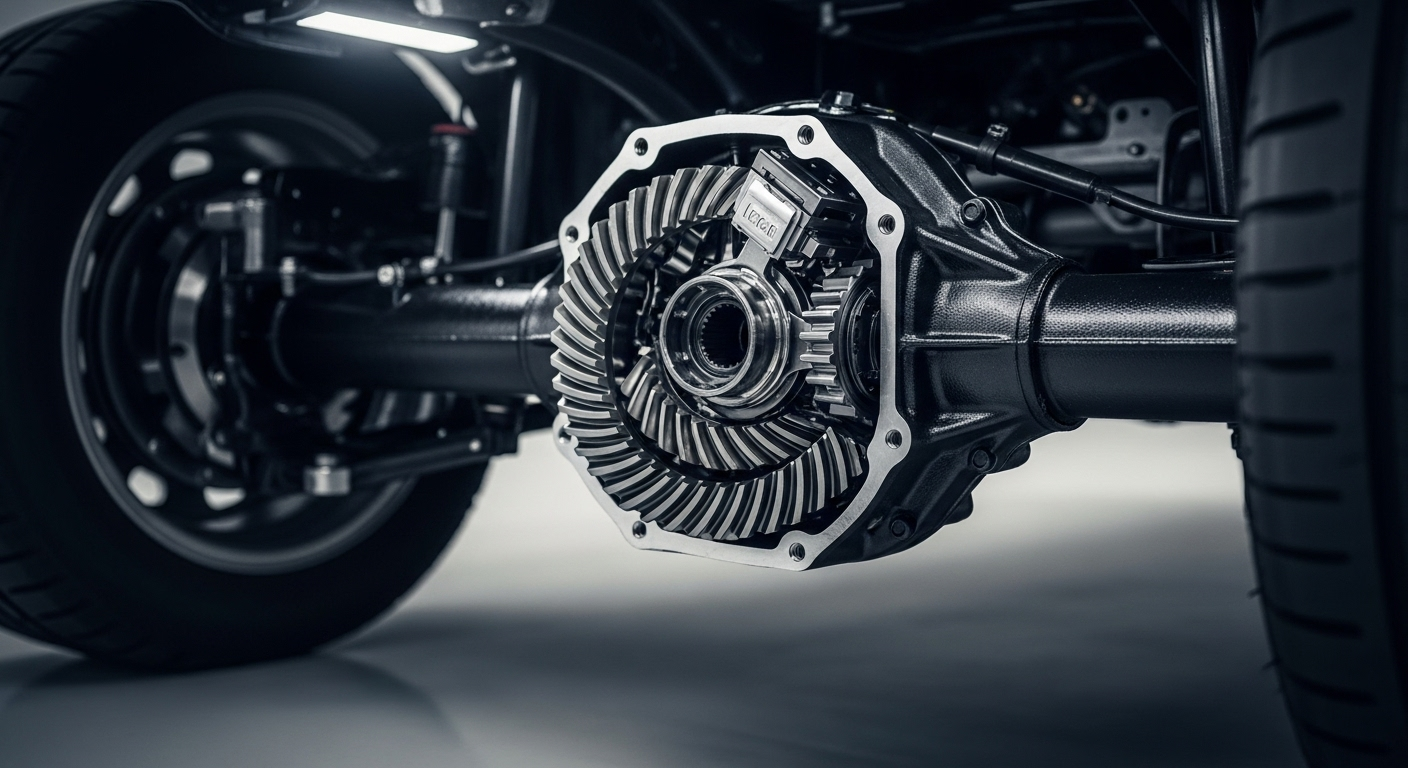

里程與車況檢查:量化使用與推估未來成本

里程是衡量車輛使用量的關鍵指標,但單看里程不足以判定價值。重點在於行駛型態(為高速為主或市區短程)、保養頻率以及是否有長期停放導致的零件退化。實務檢查應包含引擎運轉與機油狀況、變速箱換檔順暢度、底盤與排氣系統是否鏽蝕、懸吊與煞車磨耗程度,以及電控系統是否有故障碼。透過完整檢測,可更精準估算未來可能的維修支出,從而決定合理的價格折讓幅度。

維護紀錄與事故文件的影響力

完整且可追溯的保養與維修文件,是降低買方資訊不對稱的最有效方式。定期保養憑證、零件更換記錄與事故修復單可顯示車輛是否按時保養、是否使用合格零件,以及是否曾遭受重大損傷。文件齊全的車輛通常能獲得較高信任度與價格;反之,紀錄不全或疑似隱匿事故史,買方會以更低價格評估以補償潛在風險。因此賣方應保存並主動出示相關文件,買方也應核對文件與實車狀況是否一致。

市場供需與區域差異:何時出售較有利?

二手車價格受地區偏好、燃料價格、政策法規(例如排放標準或稅費)與季節性需求影響。當油價上漲時,省油或小型車的需求會上升;在寒冷或多山地區,四輪驅動車型可能更吃香。此外,新車供應短缺或特定車型缺貨時,二手車價格也會上揚。掌握當地成交案例與近期趨勢,能協助判斷出售時機或選擇更有利的市場,提高轉售時的價格表現。

實務估價流程與降低交易風險的建議

建議在交易前安排全面檢測,包括外觀、底盤、動力系統、傳動系統與試駕評估;若可能,請第三方專業技師出具檢驗報告,作為協商的客觀依據。估價時應將車型定位、年份折舊、里程與實際車況、完整維護文件與當地市場供需整合,給出一個合理的價格區間而非單一固定數字。這種做法可反映不確定性並預留未來維修成本的彈性,避免交易後因資訊不對稱產生爭議。

結論:不同車型與年份是判斷二手車市場定價的基礎,但最終成交價格由多項因素共同決定,包括實際車況、里程、維護紀錄與當地市場條件。透過系統性的檢測、完整的文件揭露與市場資訊的比對,買賣雙方可更客觀地評估價值,降低風險並提高交易效率。